Brevetti e “intenzione genuina” in Cina tra apertura e controllo

Chi lavora da anni nel settore della proprietà industriale sa che dietro ogni regola apparentemente semplice si nascondono partite strategiche complesse. Era il 30 aprile quando, leggendo la bozza della China National Intellectual Property Administration (CNIPA), pensai che la questione meritasse particolare interesse. Perché? Perché si parlava di introdurre nelle linee guida per l’esame dei brevetti il requisito di “genuine intention” per poter presentare un’istanza di invalidazione di brevetto. Tradotto: chi chiede l’invalidazione dovrà dimostrare che lo fa davvero di propria iniziativa, con volontà autentica.

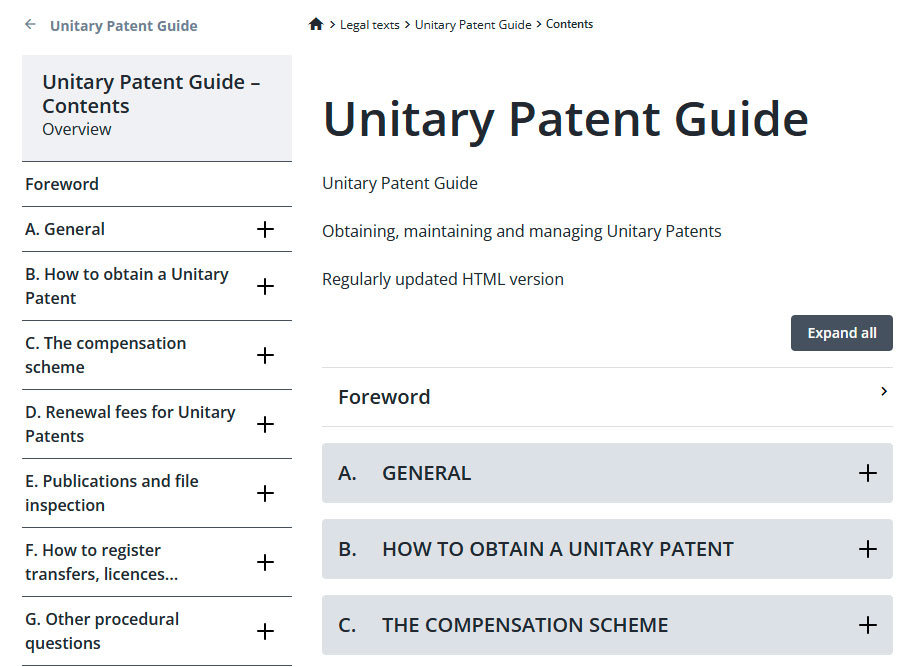

Indice dell'articolo

Apertura procedurale e prevenzione degli abusi

Per anni l’art. 45 della legge sui brevetti cinese ha permesso a “qualsiasi entità o individuo” di avviare un procedimento d’invalidazione. Per i non addetti ai lavori, l’invalidazione è il processo legale con cui si chiede di annullare un brevetto esistente perché lo si ritiene privo dei requisiti di validità quali novità o attività inventiva.

Questa apertura è sempre stata sfruttata in tutti i modi possibili, non solo dalle parti interessate in prima persona, ma anche dai famosi prestanome, ossia gli “strawman”. Questi soggetti sono stati usati sia per buone ragioni, per esempio proteggere l’identità del vero interessato, sia per manovre meno trasparenti.

Con la nuova bozza, la CNIPA vorrebbe introdurre un filtro con un’apposita regola da inserire nella Sezione 3.2, Capitolo 3, delle Linee Guida nella parte dedicata alla legittimazione dell’istanza di invalidazione. Tale norma si collegherebbe espressamente (nelle note esplicative) al principio di buona fede (诚实信用原则) richiamato dall’art. 7 della Patent Law, già utilizzato in Cina per stroncare azioni abusive in materia IP.

L’Amministrazione Nazionale della Proprietà Intellettuale della Cina ha dichiarato di voler applicare il principio in molti più casi pratici, in pratica ci sta avvertendo che se non agisci davvero per tuo conto rischi di restare fuori dal gioco.

Gli scenari che mi vengono in mente sono tanti: un’azienda incarica un proprio dipendente di presentare la richiesta, ma quel dipendente non ha un interesse diretto; il titolare di un brevetto chiede di invalidarlo, non per eliminarlo, ma per modificarne le rivendicazioni (cioè per riformulare i limiti di protezione mantenendo il titolo in vita con un ambito diverso); un fornitore agisce informalmente per conto di un cliente concorrente; oppure il prestanome firma una dichiarazione di “intenzione genuina” senza alcuna reale autonomia.

La lettura della bozza apre anche ad un mare di dubbi procedurali: se la non genuinità si scopre prima che il procedimento parta, la domanda viene rigettata, chiaro. Ma se viene fuori durante? Si sospende tutto?

E se succede dopo la decisione, quella decisione decade o rimane valida? La bozza tace su questo punto ma un precedente della Corte Suprema del Popolo (2022, n. 716) aveva affermato che la scoperta di una mancata genuinità non travolge automaticamente la validità della decisione, salvo vizi procedurali. Giusto per divagare…

E ancora: che prove dovrà portare il richiedente? Ad oggi la bozza non specifica i mezzi di prova; le analisi parlano solo di verifiche più rigorose su identità e procure, quindi resta ignoto se basterà una semplice dichiarazione scritta o se serviranno documenti come contratti e rapporti commerciali.

Accanto a questa novità, la bozza CNIPA introduce anche un ulteriore filtro procedurale: il rifiuto delle istanze di invalidazione che ripropongano stessi motivi ed evidenze già esaminati in una decisione precedente. Chiaramente questa disposizione riprende il principio del “non bis in idem” e mira a prevenire invalidazioni ripetitive e ridondanti, concentrando le risorse su nuove questioni di sostanza.

Chi ha gestito procedimenti in contesti aperti sa che passare ad un modello più filtrato ridurrà gli abusi, sì, ma renderà anche la procedura meno flessibile. E in certi casi la flessibilità è proprio ciò che serve per far valere un diritto senza esporsi subito.

Politiche IP globali e il ruolo dello strawman

Parliamoci chiaro: la Cina non è l’unico paese dove lo strawman è una figura nota; per esempio nell’Unione Europea, all’EPO, lo si può usare senza dover dimostrare un interesse diretto purché non si tratti di una frode: la giurisprudenza dell’Enlarged Board of Appeal (decisioni G 3/97 e G 4/97) ha chiarito che l’opposizione tramite soggetti interposti è ammissibile in generale e viene dichiarata inammissibile solo in casi di abuso evidente, ad esempio quando il titolare si oppone al proprio brevetto o quando si aggirano le regole sui mandatari autorizzati. Al di fuori di queste ipotesi l’EPO non indaga sulle motivazioni dell’opponente.

Dall’altra parte del globo, negli Stati Uniti, la regola sulla legittimazione (“standing”) restringe l’accesso in alcune procedure ma in altre lo strawman può muoversi tranquillamente: nelle procedure d’invalidazione davanti al Patent Trial and Appeal Board, pur non essendo richiesto un interesse diretto, il richiedente deve dichiarare tutti i “real parties in interest”, ossia i soggetti che finanziano o controllano l’azione così da applicare correttamente le regole di preclusione e i termini di decadenza.

Questo confronto internazionale non è una curiosità per addetti ai lavori ma è un indicatore strategico. Pensateci: per un’azienda che opera in più mercati, sapere che la Cina sta chiudendo a certi meccanismi mentre UE e USA restano più permissive significa dover calibrare in modo diverso la strategia di enforcement e difesa prevedendo risorse e tempi in modo coerente con ciascun contesto giuridico.

Quello che colpisce è che l’intento della CNIPA va in direzione opposta rispetto ad una tendenza internazionale che, pur con cautela, consente di lasciare aperta la porta a queste azioni indirette (con strumenti di controllo, certamente, come la disclosure dei 'real parties in interest' negli USA).

In qualunque modo lo si voglia vedere, lo strawman resta un’arma a doppio taglio: in certi casi è servito a mantenere un equilibrio competitivo, mentre in altri è stato solo un trucco per bloccare un concorrente.

Gestione strategica dei diritti e azioni indirette

Il mercato cinese è estremamente competitivo lo sappiamo, e in questo ambito un’invalidazione non è solo un atto legale ma un’autentica mossa di scacchi: una strategia che intreccia contenzioso, innovazione e rapporti commerciali. Usare un prestanome consente di non scoprire subito le carte, evitare che il titolare reagisca con misure difensive e proteggere trattative delicate quali accordi di licenza o cross-licensing. Se la proposta della China National Intellectual Property Administration diventerà legge, questo margine di manovra sparirà e le imprese dovranno agire a volto scoperto.

È un cambio di paradigma: dalla tattica alla trasparenza. Un bene per la chiarezza, certo, ma una perdita in termini di flessibilità operativa.

Cosa succederà quindi?

Prevedo due effetti: da un lato la norma renderà più difficile muovere contenziosi pretestuosi; dall’altro ridurrà la possibilità di azioni indirette legittime in scenari complessi.

Restano però alcuni nodi che la bozza non scioglie: non sono definiti criteri operativi o soglie probatorie per dimostrare la genuinità dell’intenzione; non è chiarito se e come la CNIPA possa sospendere o revocare decisioni già prese in caso di scoperta successiva di “non genuinità”.

La giurisprudenza della Corte Suprema (2022, n. 716) suggerisce che la decisione di invalidazione non decade automaticamente, ma sarà la prassi applicativa a delineare le regole effettive.

In fondo il diritto della proprietà industriale è sempre stato un equilibrio precario tra apertura e controllo e la Cina, con questa riforma, sembra volersi spostare decisamente verso il secondo. Solo il tempo e la pratica dimostreranno se sarà una scelta vincente o si trasformerà in un freno alle dinamiche reali di mercato.