Melitta Bentz e il brevetto che diede forma al filtro del caffè

La vicenda di Melitta Bentz e del suo filtro: un brevetto che intreccia ingegno, tutela giuridica e nascita di un rituale moderno.

C’è un momento, spesso fugace, in cui il giorno comincia davvero. Non coincide con il primo sguardo allo specchio, né con la luce che filtra tra le tapparelle; arriva piuttosto quando il profumo irripetibile del caffè si insinua nei corridoi silenziosi della casa e riaccende, prima ancora del corpo, il cuore.

È un richiamo atavico, domestico e insieme universale, un rito che si ripete uguale ma sempre diverso fatto di piccoli gesti: il cucchiaino che tocca la tazza, l’acqua che prende a sobbollire, la mano che solleva il filtro e lo sistema con premura.

In quel gesto apparentemente umile si cela una storia di straordinaria intelligenza: una storia femminile, tecnica, giuridica. Una storia che ha trasformato la bevanda più amata d’Europa in un simbolo di precisione, igiene e modernità. E lo ha fatto attraverso un brevetto.

Chi oggi versa l’acqua calda su una montagnetta di caffè macinato affidando al filtro la selezione tra ciò che deve restare e ciò che deve passare, difficilmente immagina che proprio quel sottile foglio di carta sia il frutto di un atto giuridico, codificato, numerato, descritto in linguaggio tecnico con precisione geometrica e depositato in un ufficio brevetti all’alba del Novecento.

L’invenzione non è solo figlia dell’ingegno: è anche figlia della legge quando questa si fa tutela della forma, salvaguardia della funzione, riconoscimento della creatività umana come bene giuridicamente difendibile.

Il filtro del caffè, oggetto tanto semplice quanto presente nella quotidianità, nacque infatti come invenzione registrata e fu proprio quella registrazione a garantire che l’idea potesse evolvere, diffondersi e perfezionarsi senza disperdersi nel mare indistinto dell’anonimia domestica.

Tutto cominciò in una cucina di Dresda nel 1908, quando Amalie Auguste Melitta Bentz, madre di tre figli, donna senza formazione scientifica ma dotata di un acume paziente e osservatore, si trovò a fronteggiare un fastidio comune: il caffè preparato con il percolatore lasciava sempre sul fondo della tazza una poltiglia amara, un residuo sottile ma fastidioso che rovinava il gusto e obbligava a svuotare con cautela l’ultimo sorso. Le soluzioni esistenti non erano soddisfacenti: la tela riutilizzabile tendeva a trattenere gli odori e richiedeva lavaggi continui; i filtri metallici lasciavano passare parte dei fondi. Fu allora che Melitta decise di sperimentare e sappiamo bene come nel gesto più semplice si nasconda spesso la scintilla dell’invenzione.

Forò il fondo di una vecchia tazza d’ottone con un chiodo creando un’apertura centrale. Sopra vi poggiò un foglio di carta assorbente strappato dal quaderno scolastico del figlio maggiore Willy. Versò l’acqua bollente sul caffè e attese.

Ciò che filtrò fu qualcosa di diverso: un liquido limpido, profumato, privo di torbidità, leggero al palato e fragrante al naso. L’aroma era integro e ciò che mancava, quella fastidiosa sabbia nera sul fondo, rendeva più chiaro il valore del risultato. In quel momento non nacque solo un nuovo modo di preparare il caffè: nacque un’idea tecnicamente formulabile, ripetibile, trasferibile, e quindi tutelabile.

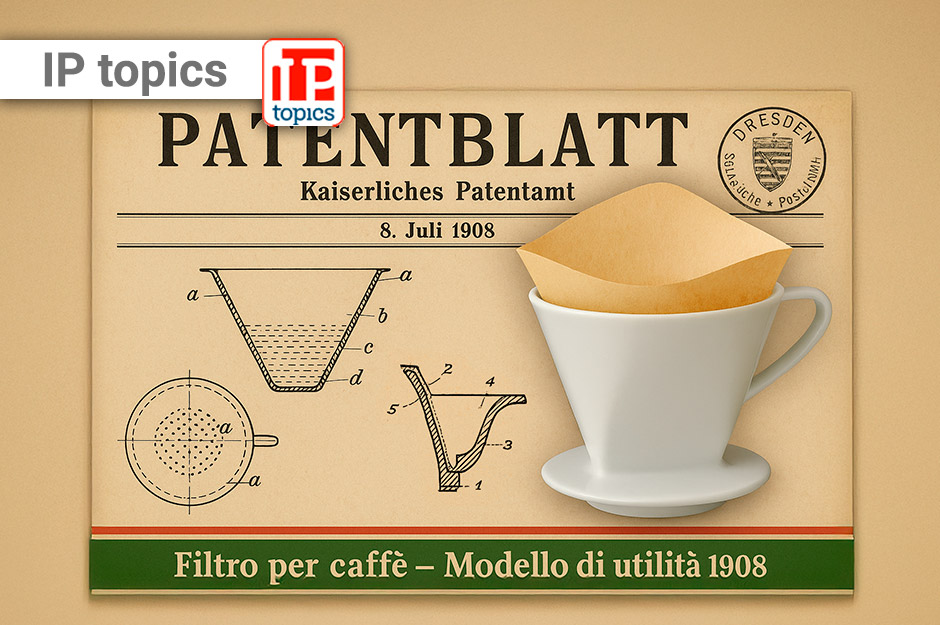

Il 20 giugno 1908, Melitta si recò al Kaiserliches Patentamt di Berlino (ovvero l’Ufficio Brevetti Imperiale dell’Impero tedesco) dove depositò la sua invenzione sotto la forma giuridica del Gebrauchsmuster, il modello di utilità. Il titolo conferiva protezione a dispositivi tecnici di uso pratico che, pur senza richiedere l’alto livello inventivo del brevetto d’invenzione, apportavano un’effettiva utilità e novità nella vita quotidiana.

[Vale la pena precisare che nel sistema tedesco, il modello di utilità richiede un “erfinderischer Schritt” (passo inventivo) con soglia tendenzialmente più bassa rispetto al brevetto, ma non assente.]

La descrizione fornita al momento del deposito parlava di “filtro per caffè con fondo bombato, parte inferiore incassata e fori inclinati di uscita”. Poche parole, essenziali ma precise, che traducevano in lessico giuridico ciò che era nato come intuizione domestica.

Il documento venne registrato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dei brevetti (Patentblatt) l’otto luglio successivo, segnando ufficialmente la nascita del caffè filtrato come atto tecnico giuridicamente riconosciuto.

L’oggetto nacque umile, ma già civile: non più espediente, bensì dispositivo.

ℹ️ La pubblicazione sul Patentblatt dell’8 luglio 1908 è tracciata anche oggi nei repertori del Deutsches Patent- und Markenamt, cioè l’Ufficio Tedesco Brevetti e Marchi, con la formula originale (“base curva/incassata, fori di deflusso inclinati”); parte della documentazione andò perduta durante la seconda guerra mondiale, ma le voci ufficiali fissano date e contenuto essenziale. È utile ricordare che il DPMA oggi conserva e digitalizza gli archivi, ma non va confuso con l’ufficio di allora: il Kaiserliches Patentamt.

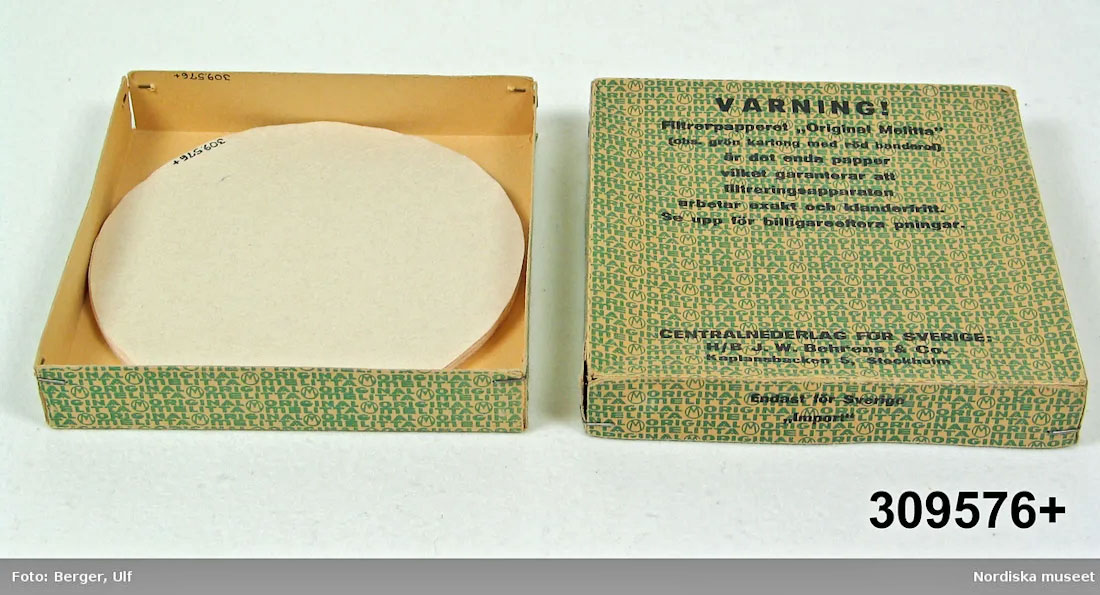

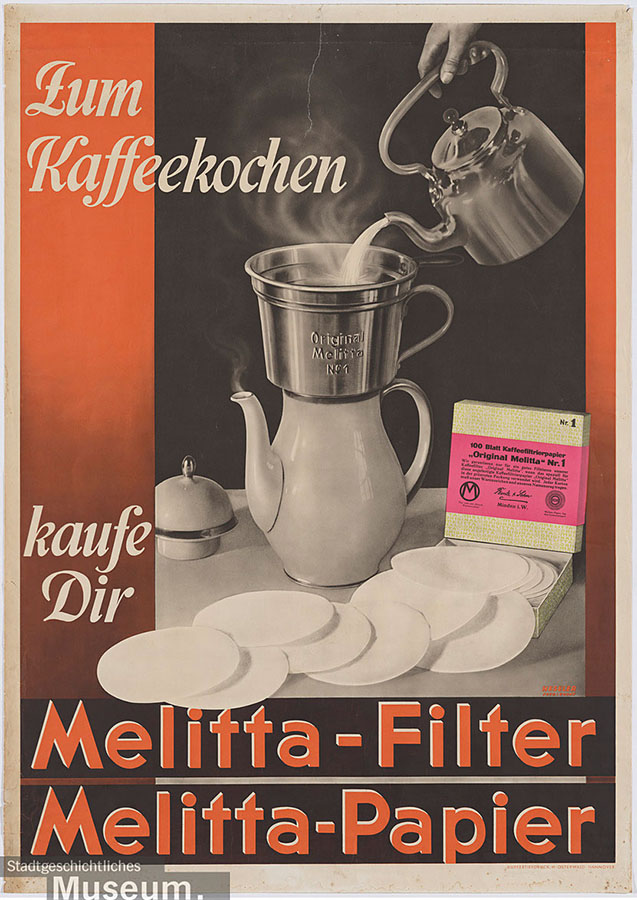

La casa si fece impresa in fretta; il 15 dicembre 1908 con un capitale iniziale di 73 pfennig, una cifra piccola ma non insignificante per una famiglia dell’epoca, Melitta e suo marito Hugo fondarono la ditta “M. Bentz” avviando una produzione artigianale nel salotto di casa: i figli piegavano la carta a mano ritagliandola nella forma desiderata; i filtri venivano confezionati in scatole semplici ma curate e venduti come accessori moderni, igienici, pratici, adatti a una borghesia che voleva ordine anche nel gusto.

Nel 1911 all’Esposizione Internazionale d’Igiene di Dresda, il prodotto ricevette due medaglie (una d’oro e una d’argento) consacrando il suo successo. L’invenzione, però, non rimase ferma. La vera forza di un brevetto sta nel fatto che non cristallizza un’idea, ma ne permette lo sviluppo ordinato e protetto.

ℹ️ Sulle medaglie le fonti oscillano tra 1910 e 1911 (la stessa azienda ricorda riconoscimenti in entrambi gli anni presso l’Esposizione di Dresda.

Intanto sul fronte dei segni la protezione segue in parallelo: marchio verbale nazionale “Melitta” registrato nel 1911 (per “coffee filters”), e nel 1913 (per utensili domestici e carta da filtro); combinazione rosso-verde sulle confezioni dal 1925 per distinguersi dagli imitatori e trasferimento a Minden/Westfalia nel 1929 dove la sede rimane tuttora.

Una chiara firma visiva e aziendale che accompagna la tutela tecnica.

Negli anni Trenta fu il figlio Horst Wolfgang Bentz a raccogliere l’eredità della madre portando il filtro verso una nuova fase industriale. Si rese conto che la carta piegata a mano tendeva a deformarsi all’interno dei contenitori scanalati; il filtraggio ne risultava rallentato, irregolare, talvolta compromesso. Occorreva una soluzione più raffinata.

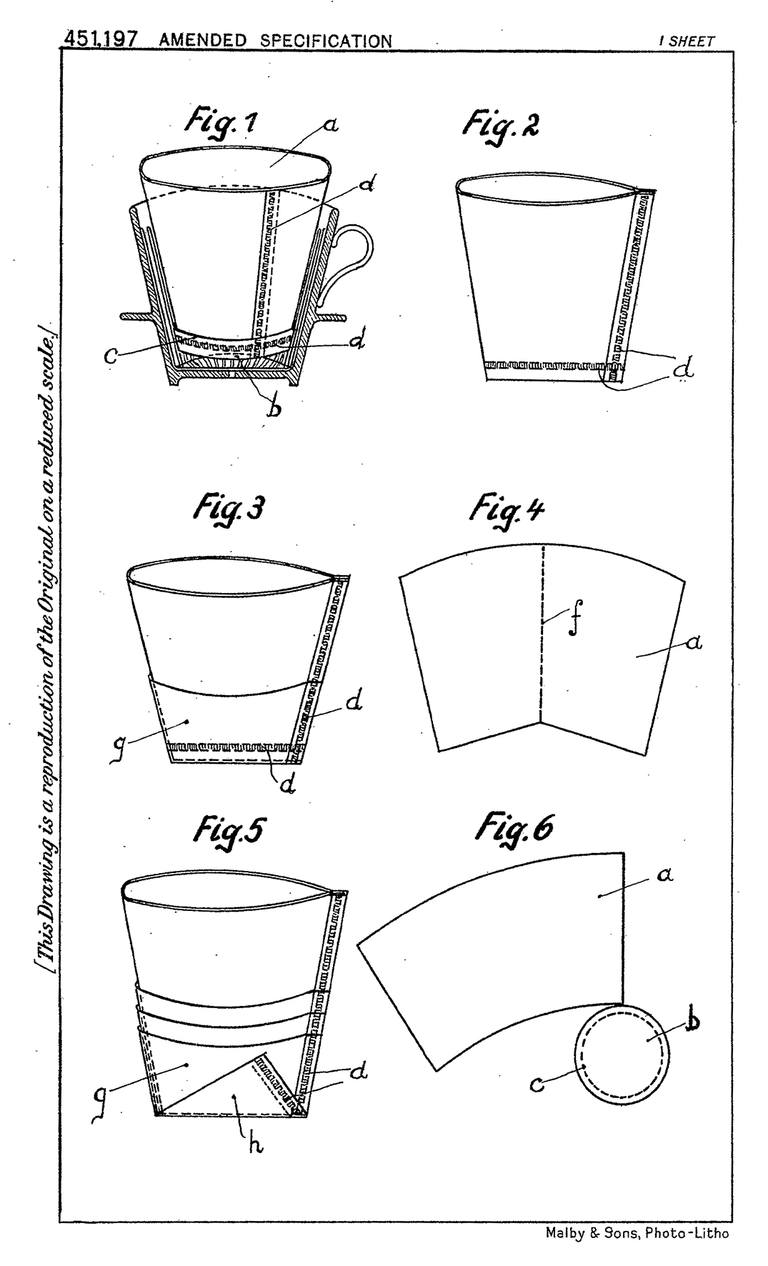

Nel 1935 depositò nel Regno Unito il brevetto GB451197A (concesso nel 1936) che descriveva un filtro preformato, sagomato in modo tale da aderire perfettamente alle pareti del contenitore spesso dotate di nervature interne (qui il link per visualizzarlo). Il problema affrontato era tecnico: l’accartocciamento involontario della carta contro le pareti generava spessori doppi che ostacolavano il flusso dell’acqua e la soluzione fu quella di progettare pieghe predefinite che si adattassero ai rilievi evitando sovrapposizioni accidentali. Le parole del brevetto parlano di “crimped, shaped, stitched or embossed sidewalls” e disegnano un oggetto che non è più improvvisato ma pensato in ogni sua piega.

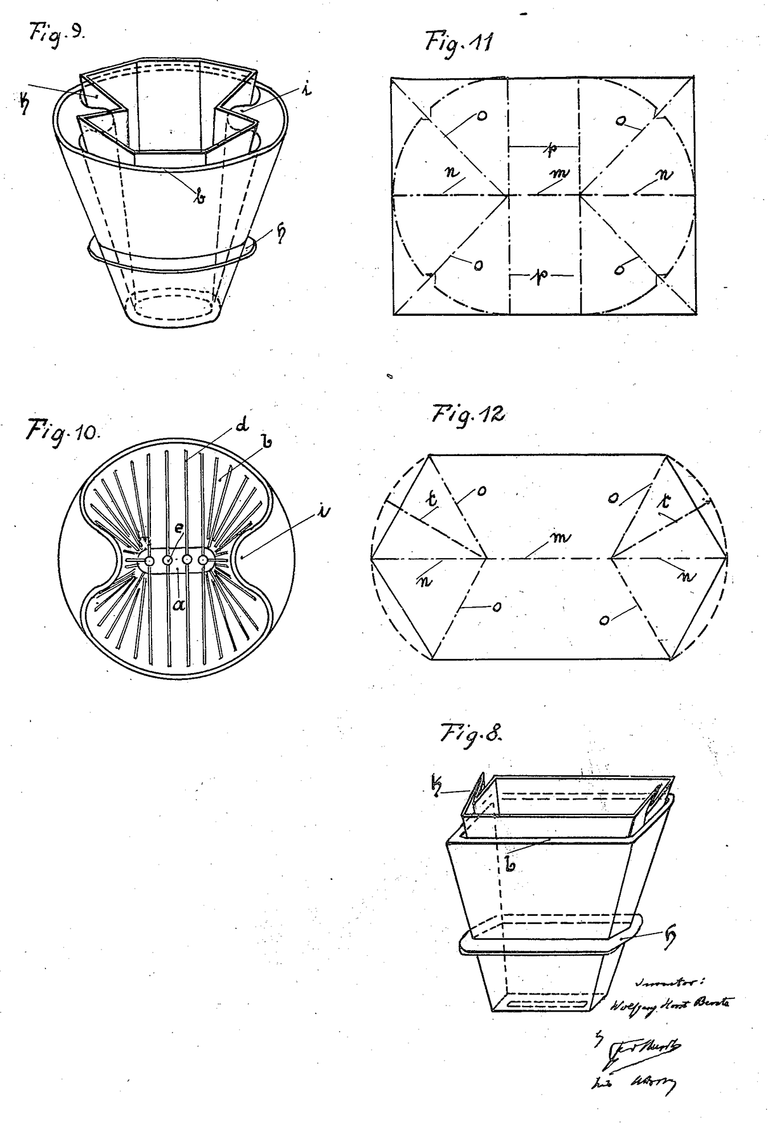

Cinque anni dopo, nel 1937, Horst depositò negli Stati Uniti il brevetto US2234397 (qui il link per visualizzarlo), uno dei più affascinanti documenti del design domestico moderno, concesso poi nel 1941. Il dispositivo descritto ha un contenitore con fondo ovale e pareti scanalate e un filtro progettato per aderirvi in modo naturale grazie ad una struttura a fisarmonica che ne migliora la stabilità e la superficie filtrante.

Ogni piega è orientata secondo un criterio funzionale; ogni angolo è calcolato per massimizzare il passaggio del liquido senza cedere alla pressione. La carta diventa architettura sottile, resistenza invisibile, forma che guida la sostanza.

Il profumo del caffè, ancora una volta, non nasce dal caso ma da una struttura pensata e protetta.

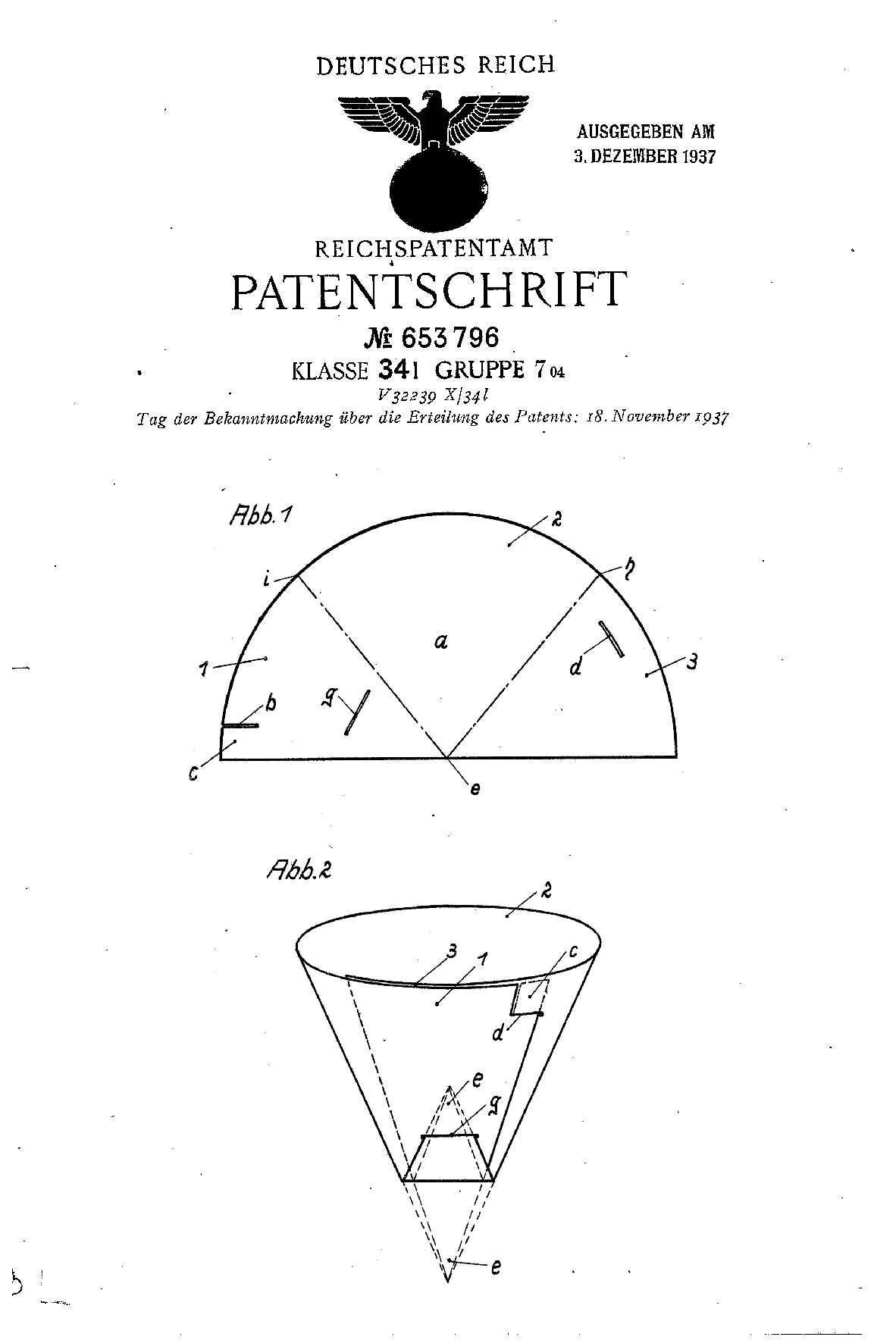

Nello stesso arco temporale si colloca anche il brevetto tedesco DE653796 A (1937), che documenta i perfezionamenti industriali degli anni Trenta: non è il “primo” titolo Melitta — quello risale al modello di utilità del 1908 — ma mostra come l’intuizione domestica sia entrata nella stagione dei brevetti d’invenzione.

Se vuoi vederlo, qui c’è il facsimile ufficiale del Reichspatentamt: clicca per aprire il PDF del brevetto

Chi oggi apre un pacchetto di filtri, lo sfoglia tra le dita e ne avverte la trama sottile, forse non sa che quel gesto è l’epilogo silenzioso di una catena giuridica. Dietro ogni foro, ogni piega, ogni tratto di carta, si nasconde un lavoro d'ingegno, tecnica e diritto. Il caffè che filtra limpido e fragrante è il risultato di un processo di registrazione, perfezionamento, tutela. Il brevetto non è un vezzo, né un privilegio: è il modo in cui la civiltà riconosce, protegge e tramanda idee che migliorano la vita.

Melitta Bentz non inventò il caffè; inventò un modo per renderlo più degno del nostro amore. E in quel gesto così semplice da sembrare scontato, così potente da essere imitato nel mondo intero, consegnò al diritto industriale il profumo della casa.

⚠️ Una chiosa sul contesto storico

Come molte imprese tedesche del periodo, anche la storia di Melitta attraversa senza innocenza gli anni più scuri del Novecento: nel periodo del regime la direzione aziendale cercò prossimità al potere; durante la guerra si registrarono impieghi di lavoratori coatti e la produzione civile fu in parte riconvertita. Sono elementi che la storia documenta e che non appartengono al cuore tecnico-giuridico del nostro racconto, ci aiutano però a ricordare che l’innovazione non vive nel vuoto e i titoli di proprietà industriale sopravvivono a cesure che la storiografia ha il dovere di illuminare; mentre le stagioni — tutte — chiedono di essere comprese.